Bangkit Dari Sujud Menuju Rakaát Berikutnya

Penjelasan

Ketika hendak bangkit menuju rakaat berikutnya disunahkan seseorang untuk duduk istirahat dan ketika bangkit dari duduk maka disunnahkan untuk bertumpu dengan kedua tangannya ke tanah.

Gerakan

Duduk Istirahat

Duduk istirahat adalah duduk sesaat yang dilakukan ketika akan bangkit ke rakaat ke-dua atau ke-empat. Para ulama sepakat bahwa duduk istirahat tidaklah wajib, namun mereka berselisih pendapat perihal: apakah duduk istirahat disunahkan secara mutlak? Atau kah khusus bagi orang yang membutuhkannya (baik karena faktor usia, sakit, atau kegemukan), atau kah ia tidak disunahkan sama sekali? ([1]).

Yang lebih kuat bahwasanya duduk istirahat hukumnya disunahkan secara mutlak. Karena, meskipun asalnya duduk istirahat tidak dimaksudkan dalam shalat dengan alasan-alasan berikut :

- Tidak dimulai dengan takbir intiqaal, berbeda dengan gerakan-gerakan shalat yang lain, yang dimulai dengan takbiir intiqaal (perpindahan)

- Tidak ada bacaan zikir khusus pada duduk tersebut, padahal semua gerakan shalat ada bacaan zikir atau doa khususnya. Terlebih lagi shalat adalah doa secara etimologi.

- Duduknya hanya sebentar, seperlunya, untuk istirahat sebentar sebagai persiapan untuk naik ke rakaat ke-2 atau ke rakaat ke-4.

Namun ia adalah gerakan yang mempermudah seseorang untuk bangkit berdiri menuju rakaat ke-2 atau ke-4. Dan hukum asal seluruh gerakan yang dilakukan oleh Nabi –shallallaahu alaihi wa sallam- dalam shalat adalah sunah. Adapun klaim bahwa Nabi –shallallaahu alaihi wa sallam- melakukan duduk istirahat lantaran faktor usia, maka ini hanyalah klaim yang tidak didasari argumentasi yang valid dan gamblang.

Bertumpu dengan kedua tangan ketika bangkit menuju berdiri

Abu Qilabah berkata :

جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ، فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا، فَقَالَ: إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ، وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي… «… وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ قَامَ»

“Malik bin al-Huwairits datang kepada kami, lalu ia mengimami kami di masjid kami ini, lalu ia berkata, “Sesungguhnya aku akan shalat di hadapan kalian, namun aku tidaklah benar-benar shalat, hanya saja aku ingin mempraktekkan untuk kalian tata cara shalat Nabi -shallallahu álaihi wa sallam- yang pernah kusaksikan…..”Dan jika ia mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua iapun duduk, lalu bertumpu ke tanah, lalu bangkit” (H.R. Bukhari 824).

Dan hal ini (bertumpu dengan tangan ke tanah saat hendak bangkit menuju rakaat berikutnya) lebih mudah bagi seorang yang shalat daripada harus bangkit tanpa bertelekan sama sekali, atau bahkan bertelekan dengan tangan di paha, yang mana dikhawatirkan orang tersebut dapat terjatuh ke belakang. Sementara syariat islam dibangun diatas kemudahan.

ini adalah pendapat Mazhab Maliki([2]) dan Mazhab Syafii([3]). Sebagian ulama yang lain (Mazhab Hanafi) berpendapat bahwa ketika bangkit menuju rakaat berikutnya tidak perlu bertumpu dengan kedua tangan di tanah([4]). Sebagian lagi (yaitu sebagian ulama Mazhab Hambali) berpendapat boleh bertumpu di tanah jika ada keperluan seperti sakit atau yang lainnya([5]).

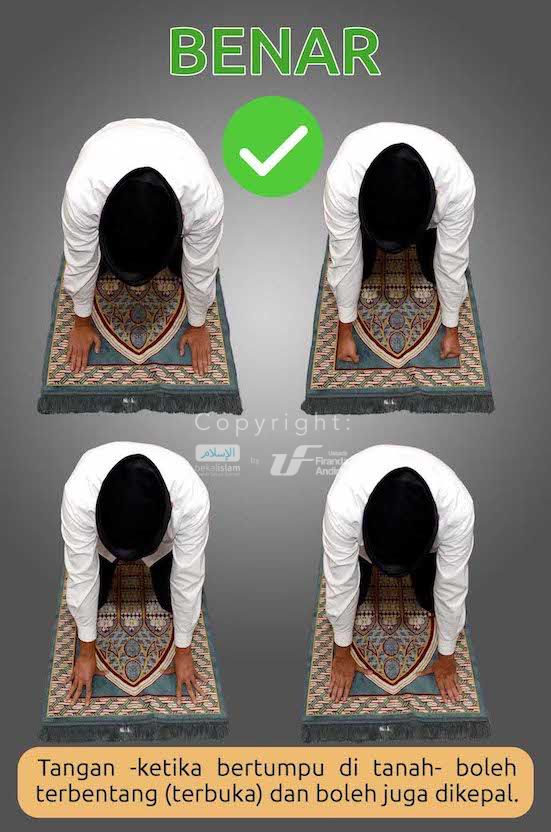

Tangan –ketika bertumpu di tanah- boleh terbentang (terbuka) dan boleh juga dikepal.

Al-Azraq bin Qais berkata ;

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ إِذَا ” قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ اعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ بِيَدَيْهِ ” فَقُلْتُ لِوَلَدِهِ وَلِجُلَسَائِهِ: لَعَلَّهُ يَفْعَلُ هَذَا مِنَ الْكِبَرِ؟ قَالُوا: لَا وَلَكِنْ هَذَا يَكُونُ ” وَرُوِّينَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ ” يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ

“Aku melihat Ibnu Umar -radhiallahu ánhuma- jika bangkit dari rakaat kedua, beliau bertumpu di tanah dengan kedua tangannya. Akupun bertanya kepada anaknya dan teman-teman duduknya/murid-muridnya, Apakah Ibnu Umar melakukannya karena faktor usianya yang sudah lanjut?”. Mereka berkata, “Tidak, memang demikianlah kebiasaan Beliau.”

Dan telah sampai kepada kami riwayat dari Naafi’ dari Ibnu Umar –radhiyallaahu anhuma- bahwa Beliau terbiasa bertumpu dengan kedua tangannya jika hendak bangkit.” (HR Al-Baihaqi no 2806 dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Tamaamul Minnah hal 200 dan Bakr bin Abdillah Abu Zaid)

Dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar menisbahkan perbuatannya tersebut kepada Nabi -shallallahu álaihi wa sallam-. Al-Azraq bin Qais berkata :

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، فِي الصَّلَاةِ يَعْتَمِدُ إِذَا قَامَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ»

“Aku pernah melihat Ibnu Umar -dalam shalat- bertumpu ketika hendak berdiri. Maka aku berkata, “Mengapa anda berbuat demikian?”. Beliau berkata, “Aku melihat Rasulullah -shallallahu álaihi wa sallam- melakukannya” (HR At-Thobrani di al-Mu’jam al-Awsath no 3347)

Dan seorang bebas untuk mengepal kedua tangannya ketika bertumpu, ataukah membuka/membentangkannya. Adapun hadits al-‘ajn العَجْنُ (Nabi menjadikan tangannya seperti orang yang sedang mengadon) yang menjelaskan tentang sifat kedua tangan maka telah diperselisihkan oleh para ulama akan kesahihannya ([6]). Seandainya hadits tersebut sahih, ia tidaklah mengandung anjuran khusus untuk mengepalkan tangan, karena mengadon gandum dapat dilakukan dengan (1) mengepalkan kedua tangan, (2) dengan menekankan telapak tangan ke adonan, dan bisa juga (3) dengan menekankan kelima jari ke adonan tersebut([7]).

FOOTNOTE:

([1]) Secara umum para ulama berselisih menjadi tiga pendapat :

Pertama : Duduk istirahat tidak disyariatkan. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama (lihat penjelasan At-Tirmidzi dalam Sunan-nya 2/79 hadits no 287, dan Al-Majmuu’, an-Nawawi 3/443). Artinya gerakan itu dilakukan dalam rangka memudahkan untuk menuju gerakan selanjutnya yaitu untuk berdiri ke rakaat ke-2 atau ke-4. Karenanya, tidak ada padanya takbir intiqaal dan tidak pula ada bacaan zikir tertentu. Terlebih lagi kebanyakan para sahabat yang meriwayatkan sifat shalat Nabi –shallallaahu alaihi wa sallam- tidak menyebutkan adanya duduk istitahat ini.

Kedua : Duduk istirahat hanya disyariátkan bagi orang yang memerlukannya, seperti karena tua, sakit, atau kegemukan, atau sebab-sebab yang lain. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibn Qudamah (lihat al-Mughni 1/381-382), Ibnu-l Qoyyim (lihat Zaadul Ma’aad 1/233), dan dipilih oleh Syaikh Al-Utsaimin (lihat Majmuu’ Fataawa wa Rosaail al-Útsaimin 13/217). Hal ini karena beberapa hal :

- Karena Malik bin al-Huwairits mendatangi Nabi ketika menjelang perang Tabuk dan ketika itu Nabi sudah tua dan mulai melemah.

- Hadits Muáwiyah bin Abi Sufyan, dimana Nabi bersabda :

إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ، فَلاَ تَسْبِقُوْنِي بِالرُّكُوْعِ وَلاَ بِالسُّجُوْدِ

“Sesunggguhnya aku telah tua, maka janganlah kalian mendahuluiku dengan rukuk dan sujud lebih dulu” (HR Ahmad, Ibn Maajah, dan Ad-Daarimi, dan dinyatakan sanadnya baik oleh Al-Albani daalam al-Irwaa’ 2/289 dan Ash-Sahihah no 1725)

Hadits ini menunjukan bahwa ketika Nabi –shallallaahu alaihi wa sallam- semakin berusia nan melemah, gerakan-gerakan shalat Beliau pun mulai melambat, di antaranya ketika akan bangkit, beliau bangkit agak lama, karena diselingi dengan duduk istirahat.

Ketiga : Duduk istirahat disunahkan, ini adalah pendapat mazhab Syafii (lihat Al-Majmuu’, An-Nawawi 3/443), dan dipilih oleh Ibn Hajar (lihat Fathul Baari 2/402), Syaikh Bin Baaz (Lihat Fataawaa Nuur ála ad-Darb 2/327) dan Al-Albani (lihat Ashl Sifat As-Sholaat 3/816-817). Karena telah datang riwayat-riwayat yang sahih yang menunjukan bahwa Nabi melakukannya. Dan hukum asal dalam gerakan shalat yang dilakukan oleh Nabi adalah sebagai ta’abbud (peribadatan/pensyariatan). Kita tidak boleh meninggalkan hukum asal (status seluruh gerakan shalat Nabi –shallallaahu alaihi wa sallam- adalah bentuk peribadatan/syariat) hingga adanya dalil yang jelas dan tegas yang pantas dijadikan sebagai landasan hukum baru.

Adapun dalil-dalil yang menunjukan disyariatkannya adalah :

Hadits Malik bin Al-Huwairits, beliau berkata :

أَنَّهُ «رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا»

“Bahwasanya beliau melihat Nabi -shallallahu ‘alaihi wa sallam- shalat, apabila beliau selesai dari rakaat ganjil (satu dan tiga) maka beliau tidak bangkit sampai duduk dengan tenang” (HR. Al-Bukhary no. 823)

Hadits Abu Humaid as-Saídi, beliau berkata :

ثم هوَى ساجدًا، ثم ثنَى رِجْلَه وقعَد حتَّى رجَعَ كلُّ عَظْمٍ موضِعَه، ثم نهَض

“Lalu Nabi pun turun untuk sujud, lalu beliau melipat kakinya dan duduk hingga setiap tulang kembali lagi kepada tempatnya, lalu bangkit” (HR Abu Daud no 730 dan al-Baihaqi 2/123 dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Ashl Shifat as-sholaat 3/818)

Pendapat inilah yang lebih kuat. Seandainya yang meriwayatkannya hanya Malik bin Al-Huwairits (yang bertemu dengan Nabi –shallallaahu alaihi wa sallam- di penghujung kehidupan Beliau) maka ia sudah cukup sebagai landasan hukum, karena Nabi –shallallaahu alaihi wa sallam- lah yang berwasiat kepadanya ketika ia hendak pulang “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat”. Dan yang dilihat oleh Malik bahwasanya Nabi –shallallaahu alaihi wa sallam- duduk istirahat dalam shalatnya.

Terlebih lagi ternyata duduk istirahat bukan hanya diriwayatkan oleh Malik bin Al-Huwairits, akan tetapi diriwayatkan juga oleh Abu Humaid as-Saídi, sehingga runtuhlah klaim yang menyatakan bahwa Nabi –shallallaahu alaihi wa sallam- melakukan duduk istirahat lantaran faktor usia.

([2]) Abu Zaid Al-Qoirawaani (dari mazhab Maliki) berkata :

(ثُمَّ) تَقُومُ مِنْ الْأَرْضِ كَمَا أَنْتَ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْك

“Kemudian kamu bangkit dengan bertumpu dengan kedua tanganmu” (Risalah Abu Zaid Al Qairawaani, 34)

وَبِهَذَا نَأْخُذُ فَنَأْمُرُ مَنْ قَامَ مِنْ سُجُودٍ، أَوْ جُلُوسٍ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى الْأَرْضِ بِيَدَيْهِ مَعًا اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ

“Dan pendapat inilah yang kami pilih, maka kami menganjurkan kepada orang yang bangkit dari sujud ataupun duduk dalam shalat, agar dia bertumpu dengan kedua tangannya ke tanah, sebagai bentuk itibak kepada sunah Nabi –shallallaahu alaihi wa sallam-.” (Al-Umm, As-Syafii, 1/139)

As-Syirazi berkata:

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى يَدَيْهِ فِي الْقِيَامِ

“Dan dianjurkan untuk bertumpu dengan dua tangan tatkala berdiri” (Al-Muhadzdzab, As-Syirazi, 1/148)

([4]) Al-Marghinaani berkata :

فَإِذا اطْمَأَن سَاجِدا كبر واستوى قَائِما على صُدُور قَدَمَيْهِ وَلَا يقْعد وَلَا يعْتَمد بيدَيْهِ على الأَرْض

“Dan jika ia telah sujud dengan thuma’ninah, maka ia bertakbir dan bangkit dengan telapak kaki bagian depan tanpa duduk (istirahat) terlebih dahulu, dan tidak bertumpu dengan tangannya ke tanah/lantai” (Bidayah Al-Mubtadi, Al-Marghinani, 1/15, lihat juga pernyataan Al-Quduri dalam At-Tajriid, Al-Quduri, 2/549)

Para ulama yang berpendapat demikian berdalil dengan banyak hadits, akan tetapi semuanya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum.

Berikut tabel hadits-hadits tersebut :

([5]) Ibn Najjar Al-Futuhi Al-Hanbali berkata:

إذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ فَإِنْ شَقَّ فَبِالْأَرْضِ

“Dan apabila ia bangkit maka ia bangkit dengan lututnya dan bertumpu (dengan meletakkan tangannya) ke pahanya, dan apabila memberatkan, maka boleh bertumpu dengan tangannya ke tanah” (Muntaha Al-Irodat, Ibn Najjar Al-Futuhi, 1/217)

Al-Khiroqi berkata :

وَيَقُوْمُ عَلَى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ مُعْتَمِدًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَشُقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَيَعْتَمِدُ بِالأَرْضِ.

“Dan bangkit menggunakan telapak kaki bagian depannya, dan bertumpu ke lututnya, kecuali apabila hal itu memberatkannya, maka ia boleh bertumpu ke tanah dengan kedua tangannya” (Mukhtashar, Al-Khiroqi, 1/23).

Para ulama yang memilih pendapat ini berusaha menggabungkan semua hadits-hadits yang berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu antara hadits yang mengandung anjuran bertelekan dengan kedua tangan di tanah (yaitu hadits Malik bin Al-Huwairits) dengan hadits-hadits yang tidak memuat keterangan tersebut.

Akan tetapi, perkompromian tersebut hanya bisa diterima jika seluruh hadits-hadits tersebut sederajat dan sama kuat. Namun kenyataannya, hadits-hadits yang menyelisihi hadits Malik bin Huwairits (yang memuat anjuran untuk bertumpu dengan tangan di tanah sebelum bangkit) adalah hadits-hadits yang daif, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Rajab.

Berkata Ibn Rojab Al-Hanbali:

وَفِي النُّهُوْضِ عَلَى صُدُوْرِ الْقَدَمْيِن أَحَادِيْثُ مَرْفُوْعَةٌ، أَسَانِيْدُهَا لَيْسَتْ قَوِيَّةً، أَجْوَدُهَا: حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ.

“Dan ada beberapa hadits marfuk yang menerangkan tata cara bangkit dengan telapak kaki bagian depan (tanpa bertumpu di tanah-pen), akan tetapi sanad hadits-hadits tersebut tidak kuat, dan yang terbaik sanadnya di antaranya hanya sampai pada derajat mursal, yaitu hadits yang diriwayatkan dari ‘Ashim bin Kulaib dari ayahnya) (Fathul Bari, Ibn Rojab, 7/292-293)

Dengan demikian hadits-hadits daif tersebut tidak bisa terangkat derajatnya menjadi hasan li–gairihi karena parahnya cacat yang ada padanya. Yang cacatnya ringan hanyalah hadits ‘Abdul Jabbar dari Waa’il (mursal), sedangkan hadits-hadits yang lain memiliki cacat yang parah, sehingga tidak bisa dijadikan penguat untuk hadits ini (hadits Abdul Jabbar dari Waa’il). Wallahu a’lam.

([6]) Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Azraq bin Qais -sebagaimana telah lalu tentang sifat bertumpunya ibn Umar ketika berdiri- hanya saja ada tambahan tentang sifat tangan beliau yaitu seperti sedang mengadon. Al-Azraq bin Qois berkata :

رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَعْجِنُ فِي الصَّلَاةِ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا قَامَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجِنُ فِي الصَّلَاةِ»

“Aku melihat ‘Abdullah bin ‘Umar ketika shalat melakukan al-ájn (menjadikan tangannya seperti orang yang sedang mengolah adonan), ia bertumpu dengan kedua tangannya tatkala hendak bangkit”. Lalu aku bertanya, “Mengapa anda melakukan ini wahai Abu ‘Abdirrahman?”. Maka beliau menjawab, “Sesungguhnya aku melihat Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam- melakukan al-ájn (menjadikan tangannya seperti orang yang sedang mengolah adonan-pen) ketika shalat.” (H.R. At-Thabaraani dalam al-Mu’jam al-Ausath no 4007 dan Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi di Ghariib Al-Hadiits 2/252)

Hadits yang terdapat lafaz (يَعْجِنُ) diriwayatkan oleh Abu Ishaq Al-Harbi dan At-Thabaraani, dan semuanya berporos kepada Yunus bin Bukair dari Al-Haitsam.

- Sanad At-Thabarani: At-Thabarani dari ‘Ali bin Sa’id Ar-Raazi dari ‘Abdullah bin ‘Umar bin Muhammad bin Abaan dari Yunus bin Bukair dari Al-Haitsam bin ‘Alqomah bin Qois bin Tsa’labah dari Al-Azraq bin Qois.

- Sanad Al-Harbi: Al-Harbi dari ‘Ubaidullah bin ‘Umar dari Yunus bin Bukair dari Al-Haitsam dari ‘Athiyyah bin Qois dari Al-Azraq bin Qois.

Jalur sanad mereka bertemu pada Yunus bin Bukair dari Al-Haitsam, At-Thabarani menyebut bahwa Al-Haitsam di sini adalah Al-Haitsam bin ‘Alqomah bin Qois bin Tsa’labah. Adapun Al-Harbi hanya menyebutkan al-Haitsam tanpa menisbahkannya kepada ayahnya. Sehingga Syaikh Al-Albani menduga bahwa Al-Haitsam yang disebutkan oleh Al-Harbi adalah al-Haitsam bin ‘Imron, karena Syaikh Al-Albani tidak menemukan biografi Al-Haitsam bin Álqomah, dan Al-Haitsam yang merupakan murid dari Áthiyyah bin Qois adalah Al-Haitsam bin Ímroon. Syaikh Al-Albani juga menduga bahwa Al-Haitsam bin Álqomah adalah kesalahan penulisan. (Lihat Ash-Shahiihah 6/380 hadits no 2674). Ibn Hibban berkata tentang al-Haitsam bin Ímron:

الْهَيْثَم بْن عمرَان الْعَبْسِي من أهل دمشق يَرْوِي عَن عَطِيَّة بْن قيس

“Al-Haitsam bin ‘Imran Al ‘Absi, penduduk Damaskus, ia meriwayatkan dari ‘Athiyyah bin Qois” (Ats-Tsiqaat, Ibn Hibban, 7/577).

Hadits ini daif (lemah), dikarenakan beberapa hal:

- Jika yang dimaksud dengan al-Haitsam adalah Al-Haitsam bin Álqamah -sebagaimana dalam riwayat At-Thabarani- maka beliau adalah perawi yang majhuul.

- Jika yang dimaksud dengan Al-Haitsam adalah Al-Haitsam bin ‘Imran maka ia juga adalah perawi yang majhuul, tidak seorang ulama pun yang menyebutkan keterangan tentangnya, baik dengan men-jarh (mengkritik) ataupun men-ta’diil (merekomendasi). Beliau hanya disebutkan oleh Ibn Hibbaan dalam Ats-Tsiqaat dan Ibn Abi Haatim menyebutnya dalam al-Jarh wa at-Ta’diil tanpa mengomentarinya sama sekali.

Adapun penyebutan al-Haitsam bin Ímraan oleh Ibn Hibbaan dalam kitabnya Ats-Tsiqaat, maka ia tidaklah bisa dipahami bahwa Ibn Hibbaan telah menganggapnya sebagai seorang tsiqah/men-ta’diil-nya. Karena Ibn Hibbaan sering kali menganggap seorang perawi yang majhuulu-l haal sebagai tsiqah (dengan memasukkan namanya ke dalam karyanya: Ats-Tsiqaat) dengan syarat-syarat tertentu.

Ibn Hajar mengatakan:

وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ حِبَّانِ مِنْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا انْتَفَتْ جَهَالَةُ عَيْنِهِ كَانَ عَلَى الْعَدَالَةِ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ جَرْحُهُ مَذْهَبٌ عَجِيْبٌ وَالْجُمْهُوْرُ عَلَى خِلاَفِهِ

“Dan pendapat yang dipilih oleh Ibn Hibban ini “yaitu bahwa selama seorang perawi tidak berstatus majhuulu-l ain (yaitu yang meriwayatkan darinya hanya satu orang. Adapun jika yang meriwayatkan darinya 2 orang atau lebih -namun tidak diketahui statusnya dari segi al-jarh maupun at-ta’diil- maka ia disebut majhuul al-haal) maka ia dianggap memiliki adaalah (dapat diterima riwayatnya) hingga terbukti sesuatu yang dapat men-jarh-nya.”, adalah pendapat yang ganjil, dan tidak disetujui oleh mayoritas ulama.” (Lisan Al-Mizan, Ibn Hajar, 1/14. Lihat pula penjelasan Ibn Ábdil Haadi dalam As-Shaarim Al -Munki, Ibn ‘Abdil Hadi, 1/104 dan penjelasan al-Muállimi dalam Raf’ul Isytibaah 1/300)

Adapun Ibn Abi Hatim, beliau menyebutkan Al-Haitsam bin Ímron di dalam karyanya al-jarh wa at-ta’diil, hanya saja beliau tidak berkomentar apapun tentangnya. Dan tidak adanya komentar Ibn Abi Hatim perihal seorang perawi yang beliau sebutkan, tidaklah berarti beliau menganggapnya sebagai perawi yang tsiqah. Berkata imam Ibn Abi Hatim:

عَلَى أَنَّا قَدْ ذَكَرْنَا أَسَامِيَ كَثِيْرَةً مُهْمَلَةً مِنَ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ كَتَبْنَاهَا لِيَشْتَمِلَ الْكِتَابُ عَلَى كُلِّ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ العِلْمُ رَجَاءَ وُجُوْدِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ فِيْهِمْ فَنَحْنُ مُلْحِقُوْهَا بِهِمْ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى

“Hanya saja, saya telah menyebutkan banyak perawi tanpa menyebutkan al-jarh (kritik) dan at-ta’diil (rekomendasi) yang terkait dengannya, agar kitab ini dapat mencakup penyebutan seluruh perawi yang sempat diambil riwayatnya, dengan harapan kami bisa menemukan al-jarh atau at-ta’diil yang terkait dengannya (di kemudian hari), sehingga dapat kami susulkan penyebutannya in syaa Allah” (Al Jarh Wa at-ta’diil, Ibn Abi Hatim, 2/38).

Oleh karenanya Ibn Katsir tidak menganggap diamnya Imam Ibn Abi Hatim sebagai bentuk tautsiiq (perekomendasian) dari beliau. Ibn Katsir berkata:

وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَلَمْ يحك فيه شيئًا مِنْ هَذَا وَلَا هَذَا، فَهُوَ مَسْتُورُ الْحَالِ.

“Dan Ibn Abi Hatim menyebutkannya (Musa bin Jubair) di dalam kitab Al–Jarh Wa At–ta’diil, tanpa berkomentar apa pun tentangnya, baik jarh ataupun ta’diil. Jadi, dia (Musa bin Jubair) berstatus majhuulu-l haal.”(Tafsir Ibn Katsir, 1/354).

Begitu juga imam Ibn Al Qaththaan:

وَلم يذكر فِيهِ أَبُو مُحَمَّد بن أبي حَاتِم تجريحا وَلَا تعديلا، فَهُوَ عِنْده مَجْهُول الْحَال

(dan Ibn Abi Hatim tidak menyebutkan jarh ataupun ta’diil tentangnya (Mahdi bin ‘Isa), maka dia termasuk perawi yang berstatus majhuul menurut Ibn Abi Hatim” (Bayan Al-Wahmi wa Al-iiham, Ibn Al Qaaththaan, 3/230-231).

Ini adalah sebagian contoh yang menerangkan bahwa para ulama dahulu tidak begitu saja menilai perawi yang tidak dikomentari Ibn Abi Hatim sebagai perawi yang riwayatnya dapat diterima, melainkan harus terlebih dahulu meneliti komentar para ahli hadits selain Beliau seputar perawi tersebut. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh tokoh Ahli Hadits zaman ini, yaitu Syaikh Al-Albani –rahimahullah-. (Lihat : Silsilah al-Ahaadits Adh-Dha’iifah, Al Albani, 1/469 dan beliau mengulang-ulang pernyataan yang serupa di beberapa tempat.).

Maka dapat disimpulkan bahwa Al-Haitsam, termasuk perawi yang majhuulu-l-haal, sehingga melemahkan derajat hadits ini juga.

Adapun jika Al-Haitsam adalah Al-Haitsam bin Alqamah (sebagaimana perawi dalam jalur sanad At-Thabarani), yaitu al-Haitsam bin Alqamah bin Qais bin Tsa’labah, maka penulis belum menemukan biografi beliau yang memuat keterangan jarh dan ta’diil terkait diri beliau. Maka ia juga daapat dianggap sebagai perawi yang majhuul.

Dan tidak tertutup kemungkinan adanya kesalahan dalam penulisan nama ayah dari Al Haitsam, sebagaimana masih terbuka kemungkinan bahwa mereka (Al-Haitsam bin Alqamah dan Al-Haitsam bin Imraan) adalah dua perawi yang berbeda.

Catatan:

Adapun Syaikh Al-Albani, pada dasarnya beliau tidak berpegang pada tautsiiq yang dinyatakan oleh Ibn Hibban, akan tetapi beliau berpendapat bahwa perawi yang majhuul dapat naik derajatnya menjadi shaduuq (haditsnya hasan) jika terpenuhi padanya 2 syarat, (1) banyaknya perawi tsiqah yang meriwayatkan darinya dan (2) tidak tampak dalam apa yang mereka riwayatkan darinya sesuatu yang munkar. Sehingga berdasarkan kaidah ini, beliau mengecap Al-Haitsam bin Ímron sebagai perawi berstatus shaduuq, meskipun derajat asalnya adalah majhuulu-l haal. Yang demikian disebabkan adanya 5 perawi tsiqah yang meriwayatkan darinya, dan argumentasi tersebut diperkuat dengan penyebutan namanya dalam Ats-Tsiqaat karya Ibn Hibban.

Namun metode ini kurang tepat dikarenakan:

- Tindakan seorang perawi tsiqah meriwayatkan dari seseorang, tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk tautsiiq atau pun ta’diil darinya terhadap si guru tersebut.

Ibn Hajar mengatakan:

قال الخطيب أقل ما ترتفع به الجهالة ان يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم الا انه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما وقد زعم قوم ان عدالته تثبت بذلك وهذا باطل لأنه يجوز ان يكون العدل لا يعرف عدالته. فلا تكون روايته عنه تعديلا له ولا خبرا عن صدقه كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث امسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بانهم غير مرضيين وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب….فكيف يكون رواية العدل عن الرجل تعديلا له لكن من عرف من حاله أنه لا يروي عن ثقة فأنه إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي وطائفة ممن بعدهم.

(Al-Khathib mengatakan: “Syarat minimum untuk menghilangkan status majhuul dari seorang perawi adalah dengan adanya 2 atau lebih perawi yang terkenal keilmuannya, yang meriwayatkan darinya.” Hanya saja, ketika syarat tersebut terpenuhi, ia (perawi tersebut) tidak serta merta menyandang status adaalah.

Ada kalangan yang menganggap bahwa terpenuhinya syarat tersebut sudah cukup untuk memberikan status adaalah bagi perawi tersebut. Padahal yang benar tidaklah demikian, karena bisa saja seorang perawi tsiqah meriwayatkan dari seorang guru (perawi) yang tidak ia ketahui secara pasti status adaalah-nya. Oleh karena itu, sekedar tindakan seorang tsiqah meriwayatkan sesuatu dari seorang guru (perawi) tidaklah (selalu) bisa dianggap sebagai bentuk ta’diil (rekomendasi) terhadap si guru (perawi) tersebut, tidak pula sebagai pengabaran tentang kejujurannya.

Bahkan, faktanya ada sekelompok perawi tsiqah nan uduul (menyandang status adaalah) yang meriwayatkan beberapa hadits dari sekelompok guru (perawi) tanpa menjelaskan status guru-guru mereka tersebut. Padahal mereka mengetahui bahwa riwayat guru-guru mereka tersebut tidak dapat diterima, bahkan terkadang mereka sendiri menilai guru-guru mereka (perawi-perawi) tersebut sebagai pelaku dusta.

Jika demikian faktanya, maka bagaimana mungkin tindakan seorang adl (penyandang status adaalah) meriwayatkan dari seorang guru (perawi), serta merta dianggap sebagai bentuk ta’diil darinya terhadap si guru tersebut?

Hanya saja, jika perawi tsiqah tersebut dikenal hanya meriwayatkan dari guru yang tsiqah –seperti Malik, Syu’bah, Al-Qaththaan, Ibn Mahdi, dan generasi setelah mereka-, maka tindakan mereka meriwayatkan dari seseorang dapat dianggap sebagai penilaian mereka bahwa si guru tersebut adalah seorang perawi tsiqah.” (Lisan Al Mizan, Ibn Hajar, 1/14-15).

- 5 perawi yang meriwayatkan dari Al Haitsam bin ‘Imran adalah: Hisyam bin ‘Ammar, Al Haitsam bin Khaarijah, Muhammad bin Wahb bin Athiyyah, Sulaiman bin Syurahbil.

Dan mereka semua bukanlah perawi yang hanya meriwayatkan dari guru-guru yang tsiqah, melainkan mereka juga meriwayatkan dari perawi yang dha’iif, bahkan ada yang meriwayatkan dari perawi yang haditsnya dihukumi sebagai hadits munkar.

- Banyaknya perawi tsiqah yang meriwayatkan darinya tidak mengeluarkannya dari kategori perawi majhuul. As-Sakhaawi berkata ;

عَلَى أَنَّ قَوْلَ أَبِي حَاتِمٍ فِي الرَّجُلِ: إِنَّهُ مَجْهُولٌ، لَا يُرِيدُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ سِوَى وَاحِدٍ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ قَالَ فِي دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الثَّقَفِيِّ: مَجْهُولٌ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ، وَلِذَا قَالَ الذَّهَبِيُّ عَقِبَهُ: هَذَا الْقَوْلُ يُوَضِّحُ لَكَ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَكُونُ مَجْهُولًا عِنْدَ أَبِي حَاتِمٍ وَلَوْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ ثِقَاتٌ،

“Terlebih lagi, ketika Abu Hatim mengatakan tentang seorang perawi, “Dia majhuul”, beliau tidaklah bermaksud bahwa tidak ada yang meriwayatkan dari perawi tersebut kecuali hanya satu orang aja. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan perkataan beliau tentang Daud bin Yaziid Ats-Tsaqafi : Majhuul, padahal sekelompok orang telah meriwayatkan darinya. Karenanya Adz-Dzahabi berkata setelahnya, “Ucapan (Abu Hatim) ini menjelaskan kepadamu bahwasanya seorang perawi bisa jadi dianggap majhuul oleh Abu Hatim, walaupun ada sekelompok perawi tsiqah yang meriwayatkan darinya.” (Fathul Mugiits 2/51)

([7]) Hal ini karena makna asal dari kata/lafaz (يعجن) dalam Bahasa Arab adalah seseorang yang sedang mengadon. Maka makna dari melakukan ájn dalam shalat adalah bersandar di tanah seperti seseorang yang sedang mengadon.

Ibrohim bin Ishaq Al-Harbi (wafat 285 H) berkata :

يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا يَصْنَعُ الَّذِي يَعْجِنُ الْعَجِينَ

“Ia meletakan kedua tangannya di atas tanah sebagaimana seseorang yang sedang mengadon tepung.” (Gariib Al-Hadiits 2/525, lihat juga yang dikatakan oleh Ibnu-l Atsiir (wafat 606 H) dalam An-Nihaayah fii Gariib al-Hadiits 3/188, Ibn Manzhuur dalam Lisaanul Árob 13/277, Az-Zabiidi dalam Taaj al-‘Aruus 35/377)

Dan sebagaimana yang dapat kita saksikan, seseorang bisa saja mengadon dengan mengepalkan kedua tangannya, dengan jari-jarinya, atau dengan menekankan telapak tangannya. Oleh karenanya Al-Jauhari (wafat 370 H) berkata:

وعَجَنَ الرجل، إذا نهض معتمداً بيديه على الأَرْضِ مِنَ الْكِبَرِ

“ ‘Ajana-r rajulu: apabila ia bangkit dan bertumpu dengan tangannya ke tanah lantaran usia yang telah lanjut.” (Tahdzib Al-lughah, Al Jauhari, 6/2161).

Yaitu beliau menyebutkan “bertumpu di tanah” secara mutlak, tanpa membatasi dengan sifat tertentu bagi telapak tangan.

Catatan :

Sebagian Ahli Bahasa Arab menyebutkan bahwa ájn hanya bermakna mengepalkan tangan. Di antara mereka adalah:

Ibn Siidah (wafat 458 H), beliau berkata :

والعاجن من الرِّجَال: الْمُعْتَمد على الأَرْض بِجُمْعِه إِذا أَرَادَ النهوض، من كبر أَو بدن

“Lelaki yang melakukan ajn adalah yang bertumpu di atas tanah dengan mengepalkan tangannya ketika hendak bangkit, lantaran faktor usia atau kegemukan.” (Al-Muhkam Wal-Muhith al-A’dzom 1/330)

Demikian pula Ibn Al-Qaththaa’ (wafat 515 H) dalam Kitaab Al–Af’aal 2/368).

Akan tetapi pendapat ini telah dibantah oleh para ulama, di antaranya oleh An-Nawawi. Beliau mengatakan:

وَإِذَا اعْتَمَدَ بِيَدَيْهِ جَعَلَ بَطْنَ رَاحَتَيْهِ وَبُطُونَ أَصَابِعِهِ عَلَى الْأَرْضِ بِلَا خِلَافٍ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فِي الْوَسِيطِ وَغَيْرِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” كَانَ إذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا يَضَعُ الْعَاجِنُ ” فَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ بالنون ولو صح كان معناه قائم معتمد بِبَطْنِ يَدَيْهِ كَمَا يَعْتَمِدُ الْعَاجِزُ وَهُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ عَاجِنَ الْعَجِينِ

“Dan apabila ia bertumpu dengan tangannya, maka para ulama sepakat agar ia memposisikan telapak tangannya dan jari bagian dalamnya di atas tanah. Adapun hadits Ibn Abbaas yang disebutkan dalam kitab Al–Wasiith dan selainnya, “bahwa Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam- apabila bangkit ketika shalat, maka ia memposisikan tangannya di atas tanah seperti pengadon tepung yang meletakkan tangannya.”, maka ini adalah hadits daif atau tidak valid asal muasal sanadnya. Dan lafaznya adalah al-aajin, diakhiri dengan huruf “nuun”. Seandainya hadits ini sahih, maka maknanya adalah: bangkit seraya bertumpu dengan telapak tangannya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua yang lemah (al-aajiz), dan bukan seperti pengadon tepung (aajinu-l ajiin).” (Al-Majmu’, An-Nawawi, 3/442).

Dan beliau juga berkata:

فإن العاجن في اللغة الرجل المسن الكبير الذي إذا قام اعتمد على الأرض بيديه من الكبر، فإن كان وصف الكبير بذلك مأخوذاً من عاجن العجين فالتشبيه في شدَّة الاعتماد عند وضع اليدين، لا في كيفية ضم أصابعهما. وأما الذي في كتاب “المحكم في اللغة” للمغربي المتأخر الضرير من قوله في العاجن: “إنه المعتمد على الأرض بجُمعه”. وجُمع الكفِّ هو أن يقبضها كما ذكروه، فغير مقبول؛ فإنه ممن لا يقبل ما يتفرد به؛ فإنه كان يغلط، ويغلطونه كثيراً،

“Sesungguhnya makna “Al-Aajinu” dalam Bahasa Arab adalah: lelaki tua renta yang seandainya hendak bangkit, ia bertumpu dengan tangannya disebabkan faktor usia. Jika memang penyifatan seorang tua renta dengan sifat tersebut (al-aajin) diadopsi dari seorang yang sedang mengadon suatu adonan (aajinu-l ajiin), maka sisi kemiripan antara keduanya adalah kuatnya tekanan atau tumpuan tatkala meletakkan tangannya, bukan pada tata cara mengepalkan tangannya. Adapun keterangan yang ada pada kitab “Al-Muhkam Fi Al-Lughoh” karya salah seorang ulama mutaakhirin dari Maroko yang buta, (yang dimaksud oleh An-Nawawi adalah Ibn Siidah -pen), bahwa makna dari al-aajin adalah : “orang yang bertumpu ke tanah dengan mengepalkan tangannya”, maka tidaklah dapat diterima. Karena beliau termasuk orang yang tidak diterima pendapat tunggalnya seputar pembahasan Bahasa Arab, karena ia sering salah, sebagaimana para ahli bahasa juga sering menyalahkannya.” (Syarh Musykil Al-Wasith, An-Nawawi, 2/142-143).

Namun sebagian ulama tetap membela Ibn Siidah, dengan menjelaskan bahwa apa yang disebutkan oleh Ibn Siidah juga benar. Yaitu ini adalah salah satu dari penafsiran makna al-aajin yang valid, sebagaimana validnya penafsiran-penafsiran lain yang disebutkan oleh pakar bahasa lainnya (lihat Taaj al-Áruus, Az-Zabiidi 35/377)