Hadis 15

Haramnya Ghibah

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا اَلْغِيبَةُ؟ قَالُوا: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقَدْ بَهَتَّهُ

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, Rasulullah ﷺ bersabda, “Tahukah kalian apa itu ghibah ?” Para sahabat menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Rasulullah ﷺ bersabda, “(Ghibah ) adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang tidak dia sukai (untuk disebutkan).” Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, “Seandainya yang aku ucapkan tentang saudaraku itu benar adanya, bagaimana menurut engkau, Wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab, “Jika apa yang engkau ucapkan tentang saudaramu itu benar maka itulah ghibah. Dan jika ternyata yang engkau ucapkan itu tidak benar maka engkau telah berdusta atas nama dirinya.” ([1])

Makna Ghibah

Ghibah dalam bahasa Arab berasal dari kata ghaib, yaitu sesuatu yang tidak terlihat. Dalam hal ini ghibah adalah engkau menyebutkan tentang sesuatu yang berkaitan dengan saudaramu yang tidak dia sukai saat dia tidak sedang hadir di hadapanmu.

Adapun makna syar’i adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ,

ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ

“Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak suka (untuk disebutkan).”

Maksud Rasulullah dengan kalimat أَخَاكَ (saudaramu) adalah saudara sesama muslim. Sehingga para ulama mengatakan bahwa mengghibahi Nasrani atau Yahudi bukanlah termasuk ghibah ditinjau dari sisi syariat karena mereka bukan saudara kita([2]). Sedangkan yang bersaudara adalah sesama orang-orang beriman. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

“Sesungguhya orang-orang beriman adalah bersaudara.” (QS Al-Hujurat : 10)

Maka selain muslim bukanlah saudara. Bisa jadi kita dengan mereka adalah saudara satu negeri atau satu nasab (garis keturunan), tetapi hakikatnya dia bukanlah saudara kita, karena saudara seorang muslim itu hanyalah sesama orang Islam.

Pada sabda Rasulullah ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ (Engkau menyebutkan tentang saudaramu, apa yang dia tidak suka untuk disebutkan terdapat kata ما (ma) yang di dalam bahasa Arab dinamakan dengan isim maushul (kata ganti relatif). Menurut kaidah ushul fikih, isim maushul mengandung makna umum. Sehingga apa saja yang berkaitan dengan saudara kita yang tidak disukai jika diketahui oleh orang lain, maka tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Jika kita melakukannya, berarti kita telah berbuat ghibah.

Misalnya mengatakan, “Si Fulan itu hitam”, perkataan ini termasuk ghibah karena dia tidak akan suka jika dikatakan sebagai ‘si hitam’. Atau mengatakan, “Si Fulan itu pendek”, ini juga ghibah. Atau mengatakan, “Si Fulan istrinya kurang ajar”, ini juga ghibah walaupun tidak sedang membicarakan dia, karena dia tidak suka istrinya dicela.

Oleh karena itu, semua yang berkaitan dengan dirinya yang dia tidak sukai maka hal tersebut adalah ghibah . Baik itu secara langsung mengenai dirinya semisal disebut gemuk padahal dia tidak suka, atau tidak secara langsung seperti mengenai keluarganya, bapaknya, anaknya, adiknya, kakaknya, dan seterusnya. Demikian juga jika disebutkan tentang rumahnya, rumahnya jorok, rumahnya kotor. Atau tentang pakaiannya, dia tidak pernah ganti baju, pakaiannya jelek, dan lainnya, semua itu termasuk ghibah .

Apabila celaan tersebut ada pada dirinya lalu dia benci seandainya dia mendengarnya langsung, maka itulah ghibah . Namun apabila sifat tersebut tidak ada pada dirinya maka itu adalah kebohongan, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis. Jadi, seandainya seseorang mengatakan sesuatu yang benar adanya maka itulah yang namanya ghibah. Adapun jika ternyata tidak benar maka terkumpul lah dua dosa sekaligus: dosa ghibah dan dosa bohong.

Ghibah Dosa Besar atau Dosa Kecil ?

Sebagian besar ulama mengatakan bahwa ghibah adalah dosa besar. Ini didukung dengan berbagai ayat dan hadis yang menegaskan akan hal ini.

Pertama, ghibah bukanlah perkara yang ringan melainkan perkara yang sangat berat. Bahkan Allah menyebutkan secara khusus dalam Al-Quran tentang jeleknya ghibah , Allah berfirman,

وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

“Janganlah sebagian kalian mengghibahi sebagian yang lain. Apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging bangkai saudaranya? Tentunya kalian akan benci.” (QS Al-Hujurat : 12)

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa ghibah adalah dosa besar, karena Allah I menyamakan ghibah dengan memakan bangkai manusia, bangkai saudaranya sendiri. Sesosok mayat tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi, jika dia dicela dia tidak akan bisa membalas. Sama halnya dengan orang yang dighibahi. Apabila kita menjelek-jelekkannya, maka dia tidak akan bisa membela dirinya karena dia tidak hadir di hadapan kita.

Kedua, dalam ayat yang sama Allah tidaklah mengatakan dengan ungkapan “Apakah kalian suka makan bangkai sapi?” tetapi “Apakah kalian suka makan bangkai saudara sendiri?” bukan bangkai mayat musuh ataupun bangkai binatang. Karena yang kita ghibahi adalah teman-teman kita sendiri, atau bahkan ustaz kita juga kita ghibahi, dan orang-orang terdekat kita lainnya. Apabila dihadapkan dengan bangkai mayat teman kita atau keluarga kita kemudian diminta merusak jenazahnya, tentu saja kita akan benci karena kita sangat menghormatinya. Apalagi sampai mencincang-cincangnya, apalagi sampai memakannya, tidak mungkin seorang beriman mau melakukannya. Merusak jenazah seorang muslim adalah dosa besar, apalagi sampai memakannya. Ini salah satu dalil yang menegaskan bahwa ghibah adalah dosa besar.

Jadi, syarat disebut ghibah adalah orang yang dighibahi tidak hadir di hadapan orang yang mengghibahinya, sehingga dia tidak bisa membela dirinya, ibarat mayat yang tidak bisa membela diri. Adapun jika membicarakan kejelekannya di hadapannya, perbuatan seperti ini bukan lagi dinamakan ghibah , tetapi mencela atau mencaci. Dan ini dosa tersendiri sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

سِبَابُ المٌسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

“Mencela seorang muslim merupakan kefasikan dan memeranginya merupakan kekufuran.” ([3])

Ketiga, diantara hadis yang menunjukkan bahwa ghibah adalah dosa besar adalah tentang pemandangan mengerikan di dalam neraka yang Rasulullah lihat ketika Isra’ Mi’raj. Rasulullah ﷺ menceritakan,

لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ، قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ

“Ketika diangkat ke langit, aku melewati sekelompok orang yang memiliki kuku-kuku dari tembaga, mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka dengannya. Kemudian aku bertanya kepada Jibril, ‘Wahai Jibril, mereka itu siapa?’ Jibril menjawab, ‘Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan merusak kehormatan mereka’.” ([4])

Sehingga hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa ghibah adalah dosa besar, karena definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan ancaman khusus. Dan orang yang melakukan ghibah mendapatkan siksaan secara khusus yaitu mencakar-cakar dada dan wajah mereka.

Keempat, hadis yang lainnya yaitu ketika Rasulullah ﷺ melewati dua kuburan, kemudian Rasulullah ﷺ mengatakan,

إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ

“Sesungguhnya kedua orang ini disiksa dalam kuburnya, dan keduanya disiksa bukan karena suatu dosa besar (menurut kebanyakan orang). Adapun yang pertama, dia tidak bersuci ketika setelah kencing, dan yang ke dua dia suka berjalan kesana-kemari dalam rangka mengadu domba.” ([5])

Dalam riwayat Ahmad dan at-Thabrani, dengan sanad yang sahih, disebutkan: “Keduanya tidak disiksa kecuali karena ghibah dan kencing.” ([6])

Sekilas terlihat bahwa kedua hadis ini bertentangan, satu hadis mengatakan dia disiksa karena namimah (adu domba), dan hadis yang lain mengatakan dia disiksa karena ghibah . Namun kata para ulama kedua hadis tersebut tidak bertentangan, di antaranya Imam Ibnu Hajar yang berusaha mengompromikan dua hadis tersebut. Beliau mengatakan bahwa dalam namimah (adu domba) terdapat ghibah. Karena orang yang melakukan namimah pasti menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain([7]) di mana yang seperti ini adalah ghibah. Maka di dalam namimah pasti ada ghibah. Jadi benar bahwasanya ghibah menjadi salah satu sebab disiksanya seseorang di dalam kuburnya.

Kelima, dalil lain bahwasanya ghibah terkategorikan sebagai dosa besar adalah sebagaimana yang dihikayatkan oleh para ulama bahwa telah terjadi ijmak (kesepakatan) antara ulama akan besarnya dosa ghibah. Meskipun ada segelintir ulama yang menganggap ghibah itu adalah dosa kecil, namun banyak ulama tidak menghiraukan pendapat tersebut karena menyelisihi jumhur ulama, dan begitu kuat dalil yang menunjukkan bahwa ghibah adalah dosa besar.

Para ulama yang mengatakan bahwa ghibah adalah dosa kecil, berargumen seandainya ghibah adalah dosa besar, kebanyakan manusia akan terjatuh dalam dosa besar ini, mengingat sulitnya selamat dari ghibah sehingga sulit untuk dikatakan sebagai dosa besar. Namun jumhur ulama tetap bersikeras bahwa ghibah adalah dosa besar karena kita tidak menyimpulkan hukum dengan kenyataan tetapi menyimpulkan hukum dengan dalil. Jika demikian cara berdalilnya, lama-kelamaan orang-orang akan menganggap riba adalah dosa kecil, karena semakin hari semakin banyak orang terjatuh ke dalam jurang riba. Padahal tentu saja riba adalah dosa besar.

Semua sisi-sisi pendalilan ini semakin menekankan bahwa ghibah hukumnya haram dan merupakan dosa besar. Oleh karena itu, banyak ulama yang berfatwa barang siapa yang melakukan ghibah ketika berpuasa maka pahala puasanya batal dan tidak diterima oleh Allah karena dia telah melakukan dosa besar. Sesungguhnya pahala puasa itu besar, namun ketika ditabrakkan dengan ghibah maka pahala puasa tersebut gugur karena ghibah adalah dosa besar.

Sikap Seorang Muslim Terhadap Ghibah

Seorang muslim hendaknya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“Tidak sempurna iman salah seorang diantara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri.” ([8])

Seorang muslim adalah seorang yang paling semangat membela saudaranya, apalagi teman pengajiannya, mendukungnya, menutupi aibnya, menasihatinya. Bukan malah mengghibahinya, menjatuhkan saudaranya di hadapan umum, sementara dia tidak hadir dan tidak mampu untuk membela dirinya. Karena semua ini adalah perbuatan tercela dan bukan cerminan seorang muslim yang baik.

Namun pada kenyataannya, ghibah adalah perkara yang sangat sulit untuk dihindari. Sebagian orang mudah untuk salat malam, mudah untuk baca Al-Qur’an, rajin bersedekah, mudah untuk menghindarkan dirinya dari makanan dan minuman yang haram, tetapi dia tidak mudah untuk menghindarkan dirinya dari ghibah .

Sebagaimana maksiat pada umumnya padanya terdapat kelezatan, ghibah itu juga sangat lezat, karena dia adalah bumbu dan bunga-bunga pembicaraan, tidak ada ghibah maka kurang menyenangkan. Terutama ibu-ibu dan para wanita, banyak yang senang berghibah ria. Penyakit ini adalah penyakit yang banyak tersebar di kalangan ibu-ibu, mengghibahi teman-teman pengajian, mengghibahi tetangga, dan seterusnya. Berbeda dengan bapak-bapak, pembicaraannya pada umumnya hanya berkisar pada urusan dagang, utang piutang, perkara politik atau ekonomi, atau yang lainnya.

Maka, sebagai nasehat untuk semuanya, hendaknya mengamalkan wasiat Rasulullah di masa fitnah. Rasulullah ﷺ bersabda,

وَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ

“Hendaknya engkau sibuk dengan urusan privasimu.” ([9])

Dan janganlah terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Rasulullah ﷺjuga bersabda,

مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ

“Diantara (tanda) baiknya Islam seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya.” ([10])

Apabila kita, terutama ibu-ibu, berusaha menjalankan hadis ini yaitu tidak terlalu ikut campur urusan orang lain, tetapi sibuk dengan berbagai urusan kita sendiri, kebiasaan ghibah akan sangat berkurang. Ghibah itu muncul karena dorongan rasa usil terhadap urusan orang lain. Kalau Anda ingin mengurusi orang lain, datanglah ke rumahnya dan tanyakan apakah dia butuh bantuan, atau menanyakan keperluannya jika ingin membantunya. Ikut campur urusan orang lain pada kondisi ini tidak mengapa. Namun jika mengurusi urusan orang lain dalam perkara yang bukan kepentingannya, maka sangat dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam ghibah.

Sesungguhnya urusan kita di rumah cukup banyak. Ibu-ibu bertanggung jawab mengurusi suaminya, melayani suaminya dengan baik, bagaimana agar suaminya bisa senang dan betah di rumah, menjadikan rumahnya adalah surga dunia, hingga menjadikan suami saat berada di luar rumah, rindu ingin pulang ke rumah, bukan malah lebih senang bersama temannya di luar. Ibu-ibu masih harus mengurusi anak-anaknya, mengulangi hafalannya, salat lima waktunya, periksa tugasnya, dan masih banyak privasi lainnya. Belum lagi kita mengurusi kondisi orang tua kita, menghubungi ibu kita, kakak dan adik kita. Mengurusi urusan pribadi sendiri yang sangat banyak saja sudah cukup menyibukkan, lantas untuk apa mencampuri urusan orang lain.

Ini adalah penyakit yang menular, bukan saja di kalangan orang awam, bahkan di kalangan orang yang sudah mengenal tradisi ngaji. Ikut campur urusan tetangganya, ikut campur urusan teman-teman pengajiannya, yang paling parah adalah ikut campur urusan ustaznya, hingga dijadikan bahan pembicaraan utama. Oleh karena itu, jika hal tersebut bukan kepentingan kita, tidak ada maslahatnya apabila kita berbicara tentang hal tersebut, maka kita tidak perlu ikut campur kecuali jika ikut membantu memberi solusi. Karena itu sibuklah mengurusi privasi sendiri.

Diantara contoh tidak mengurusi orang lain, sebagaimana yang dicontohkan oleh Syekh Shalih Alu Syaikh hafizhahullah; jika Anda sedang berada di atas mobil bersama teman Anda, kemudian telepon genggamnya berdering lalu dia mengangkat dan mengeraskan suaranya ketika berbicara, kemudian dia tutup telepon tersebut, maka tidak usah Anda bertanya siapa yang baru saja menghubunginya. Tidak usah pula menanyakan apa isi pembicaraannya karena itu adalah urusan dia. Kalau dia ingin cerita, tentu dia akan menceritakannya. Jika tidak, maka tidak usah mendesaknya, karena itu bukan urusan Anda. Bisa jadi itu adalah urusan keluarganya atau masalah pribadi lainnya, yang mungkin dia malu untuk menceritakannya. Seperti inilah salah satu penerapannya, hanya kasus sedeberharapana tapi kiaskanlah dengan keadaan-keadaan lainnya.

Sesungguhnya, suka mencampuri urusan orang lain inilah yang banyak menyebabkan banyak dari kalangan wanita terjerumus ke dalam ghibah karena kurang disibukkan dengan urusan pribadinya. Waktu yang tersisa dia gunakan untuk mencari teman ngobrol yang isinya hanya ghibah dan gosip ria.

Bertobat dari Ghibah

Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana cara bertobat dari ghibah? Karena ghibah ini masalahnya berat, apabila kita suka mengghibahi seseorang maka di akhirat kelak kita akan membayarnya dengan amal kebajikan kita. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَلَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

“Barang siapa yang menzalimi saudaranya baik menjatuhkan kehormatannya atau kezaliman yang lain, hendaklah ia minta dihalalkan hari ini sebelum datang hari kiamat yang tidak bermanfaat dinar dan dirham. Seandainya ia mempunyai amal saleh, maka amal salehnya akan diambil sesuai dengan kadar kezalimannya, apabila ia tidak mempunyai kebaikan maka keburukan-keburukan orang yang dizalimi akan diambil lalu dipikulkan kepadanya.” ([11])

Apabila telah datang hari kiamat, dia tidak akan bisa membayar dengan harta, karena dia dibangkitkan dalam keadaan tidak punya harta. Yang dia bawa hanyalah amalan salehnya. Dan pada hari itu semua butuh dengan amal saleh. Bahkan sebagian ulama menyatakan seandainya ada seorang wanita yang bisa mengambil amal saleh dari anaknya tentu dia akan gembira. Karena hari itu adalah hari yang sangat mengerikan, dia ingin menyelamatkan dirinya, sehingga tidak lagi memperdulikan yang lainnya.

Terkait masalah bertobat dari perbuatan ghibah, sebagian ulama memberikan rinciannya. Jika orang yang kita ghibahi tidak mengetahui kalau kita telah mengghibahinya maka tidak perlu kita ungkapkan. Karena jika dia mengetahuinya justru bisa menimbulkan pertengkaran. Hendaklah diingat bahwa syariat dibangun di atas pertimbangan maslahat dan mudarat. Jika pada awalnya dia tidak mengetahui bahwa kita telah mengghibahinya kemudian kita sendiri yang mengungkapnya, bisa jadi dia malah marah sehingga akan timbul kemudaratan yang lebih besar. Akan tetapi caranya adalah kita ceritakan kebaikan-kebaikannya di majelis yang di sana kita pernah mengghibahnya. Kasus semacam ini adalah apabila dia belum mengetahuinya.

Adapun jika dia telah mengetahui bahwa kita telah mengghibahinya misalnya karena terungkap lewat orang lain maka usahakan untuk menemuinya secara langsung, minta maaf kepadanya dengan cara yang baik. Misalnya dengan mengirimkan hadiah kepadanya, mengajaknya makan, dan cara-cara lainnya yang bisa meluluhkan hatinya terlebih dahulu, sehingga diharapkan dia akan mudah untuk memaafkan. Mungkin dirasa berat, tapi hal itu lebih baik daripada dia menuntut kita pada hari kiamat kelak. Sampai-sampai Syekh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin mengatakan jika dia minta uang maka berikanlah. Uang masih bisa dicari di dunia. Tetapi jika sudah meninggal dunia, maka yang akan diambil adalah pahala salat, pahala puasa dan amal kebajikan lainnya. Semuanya tidak bisa dibayar dengan harta lagi.

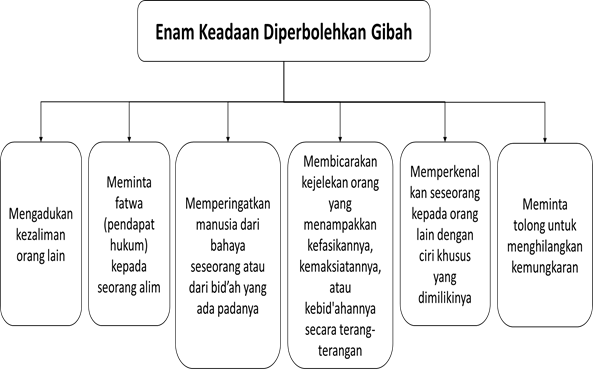

Enam Keadaan Diperbolehkan Ghibah

Penting untuk diketahui, bahwasanya ghibah hukumnya haram jika tujuannya sekedar untuk mencela atau merendahkan orang lain. Tetapi jika dalam ghibah tersebut ada kemaslahatan (kebaikan), baik kemaslahatan yang berkaitan dengan banyak orang atau sebagian orang atau bahkan terhadap individu tertentu, maka ini diperbolehkan bahkan terkadang dianjurkan.

Oleh karena itu, para ulama menyebutkan enam keadaan diperbolehkan padanya ghibah ([12]). Berikut ini penjelasannya secara rinci:

Pertama: Mengadukan kezaliman orang lain

Gambarannya adalah orang yang terzalimi tersebut mengadu kepada pihak-pihak yang diperkirakan bisa menghilangkan kezaliman atau kejahatan tersebut, seperti kepada hakim, polisi atau penguasa. Maka pada saat itu dia harus melakukan ghibah, karena ketika dia ditanya siapa yang telah menzalimi dirinya, maka dia mesti menyebutkan Si Fulan yang telah menzaliminya. Sehingga dalam kondisi ini dia boleh mengghibah, karena dia dalam keadaan darurat. Sebagaimana kaidah fiqih menyatakan,

اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

“Kondisi-kondisi darurat menghalalkan apa-apa yang haram.” ([13])

Sebagaimana seseorang yang sedang dalam kondisi lapar, tidak ada makanan kecuali daging babi atau daging bangkai, maka dia boleh makan daging tersebut sekadarnya. Jika dia tidak memakannya dia akan meninggal dunia. Demikian juga dengan ghibah. Kaidah ini juga berlaku pada enam kondisi Di mana ghibah diperbolehkan, asalnya semuanya karena kondisi darurat dan mengandung kemaslahatan (kebaikan lebih besar yang diharapkan).

Kedua: Meminta fatwa (pendapat hukum) dari seorang alim

Seseorang yang ingin mengetahui suatu hukum tertentu terkadang dia harus datang ke ulama untuk meminta fatwa (pendapat hukum) darinya. Terkadang hal tersebut menuntutnya untuk menceritakan detail masalahnya, hingga bisa jadi harus menceritakan keadaaan atau keburukan orang lain.

Namun alangkah baiknya ketika dia bercerita, dia hanya mengungkapkannya dengan isyarat, tanpa menyebutkan nama secara tegas. Misalnya dengan mengatakan, “Apa yang harus dilakukan seorang suami yang istrinya melakukan demikian dan demikian?” Atau sebaliknya, seorang wanita bertanya, “Apa yang harus dilakukan seorang istri yang suaminya melakukan demikian dan demikian?”

Tetapi jika dirasa harus menjelaskan secara detail dengan menyebutkan orangnya maka tidak masalah. Karena bisa jadi orang alim tersebut mempunyai pandangan tersendiri ketika dia mengetahui bahwa yang menghadapi masalah ternyata si penanya langsung. Apalagi –misalnya- dia mengenal betul suami dari wanita yang mengadu tersebut atau dia mengenal betul istri dari suami yang mengadu tersebut. Sekali lagi, seandainya namanya bisa disembunyikan, maka itu yang lebih baik. Hanya saja terkadang dengan menjelaskan secara rinci, kebaikannya jauh lebih besar. Agar fatwa (pendapat hukum) lebih jitu (sesuai dengan masalah yang ditanyakan) dan hasilnya lebih baik.

Dalil bolehnya ghibah dalam kondisi ini adalah apa yang dilakukan oleh Hindun bintu Utbah radhiyallahu ‘anha istri dari Abu Sufyan radhiyallahu ‘anhu. Hindun bintu Utbah pernah mengadu dan meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ. Hindun menjelaskan secara rinci masalahnya, bahkan menyebut nama suaminya. Beliau berkata kepada Rasulullah,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan bakhil, dia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku. Kecuali nafkah yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya.” Lalu Rasulullah ﷺmenjawab, “Ambillah nafkah yang cukup untukmu dan anak-anakmu, sesuai dengan batas kewajaran.” ([14])

Di sini Hindun bintu Utbah melakukan ghibah. Karena beliau menyebutkan tentang kejelekan suaminya, yaitu suaminya bakhil. Tetapi tidak masalah beliau sebutkan hal ini kepada Rasulullah, karena Rasulullah tahu betul siapa Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah mertua Rasulullah ﷺ, Di mana salah satu istri Rasulullah yaitu Ummu Habibah Ramlah radhiyallahu ‘anha adalah putri dari Abu Sufyan radhiyallahu ‘anhu.

Maka ketika Hindun bintu Utbah menyebutkan nama suaminya, Rasulullah tidak mengingkarinya, karena beliau paham karakter Abu Sufyan. Sehingga dalam hal ini Hindun bintu Utbah tidak mengapa menjelaskan langsung nama suaminya, yang dengannya masalah akan menjadi jelas, dan jawaban yang akan diberikan juga akan lebih sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Oleh karena Rasulullah tidak mengingkari apa yang dilakukan Hindun, maka pengaduan seperti ini hukumnya boleh, bukah merupakan ghibah yang haram.

Ketiga: Memperingatkan manusia dari bahaya seseorang atau dari bidah yang ada padanya

Sebagaimana kisah Fathimah bintu Qais radhiyallahu ‘anha. Ada dua orang sahabat Rasulullah yang berniat menikahinya, yaitu Abu Jahm dan Mu’awiyah radhiyallahu ‘anhuma. Karena Fathimah bintu Qais belum menjatuhkan pilihan kepada salah satu dari keduanya, maka beliau datang kepada Rasulullah untuk bertanya tentang mereka berdua. Lalu Rasulullah ﷺmenjelaskan sisi negatif yang ada pada keduanya,

أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتَقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْد

“Adapun Abu Jahm, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya (yaitu suka memukul). Sedangkan Mu’awiyah, dia adalah orang yang miskin tidak punya harta. Menikahlah dengan Usamah bin Zaid.” ([15])

Di sini Rasulullah ﷺmenyebut kejelekan Abu Jahm, bahwa diantara sifatnya adalah suka memukul wanita (istrinya). Rasulullah ﷺjuga menyebutkan kejelekan Mu’awiyah, bahwa dia adalah seorang miskin. Dari sini ditarik kesimpulan bahwa yang seperti ini hukumnya tidak mengapa, bukan merupakan ghibah yang haram, karena hal tersebut dilakukan demi kebaikan Fathimah bintu Qais radhiyallahu ‘anha.

Misalnya ada seseorang yang datang kepada kita, kemudian bertanya, “Bagaimana menurut Anda bila lelaki ini melamar anak saya?” Jika kita tahu lelaki tersebut adalah lelaki yang buruk, maka kita beritahu, misalnya dengan mengatakan, “Jangan. Dia begini dan begini.”

Atau ada seseorang yang datang kepada kita, kemudian berkata: “Saya hendak bekerjasama dengan si A, kami akan melakukan mudharabah (usaha dengan system bagi hasil), bagaimana menurutmu?” Jika ternyata kita tahu bahwa si A tidak baik, misalnya tidak amanah atau suka berbohong, maka tidak mengapa kita ceritakan kepadanya kejelekan tersebut.

Dengan banyaknya kebidahan yang tersebar di masyarakat, syirik atau pemikiran yang menyimpang, tidak mengapa kita peringatkan manusia dari orang tersebut. Atau dengan membantah pemikirannya kemudian menyebutkan kejelekannya secara terang-terangan. Ini semua dilakukan demi kemaslahatan banyak orang. Orang seperti itu pantas dijelaskan kejelekannya. Jika tidak, akan banyak dari kaum muslimin yang terjerumus dalam kesesatan yang dia sebarkan.([16])

Keempat: Membicarakan kejelekan orang yang menampakkan kefasikannya, kemaksiatannya, atau kebidahannya secara terang-terangan

Orang seperti ini telah menampakkan kefasikannya, tidak malu menampakkan kebidahannya. Maka tidak mengapa mengghibahinya dan menceritakan kejelekannya. Dighibahi atau tidak dighibahi dia sudah sering menampakkan keburukannya. Oleh karena itu, ketika ada seseorang yang minta izin untuk bertemu Rasulullah ﷺ, Rasulullah pun berkata,

ائْذَنُوا لَهُ، فَبِئْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ أَوْ بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ

“Izinkan dia (untuk bertemu denganku) sesungguhnya dia adalah seorang yang paling buruk di kabilahnya.” ([17])

Rasulullah ﷺ menyebut kejelekan orang tersebut dengan mengatakan, “Orang yang paling buruk di kabilahnya.” Saat dia berbicara kepada Rasulullah dan Rasulullah berada di hadapannya, Rasulullah pun tersenyum ramah, karena menghindari kejelekan orang ini. Lalu orang tersebut pergi. ‘Aisyah heran terhadap sikap Rasulullah kepada orang tadi, dan menanyakan sebabnya. Lalu Rasulullah menjelaskan dengan sabdanya,

أَيْ عَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ

“Wahai ‘Aisyah, sesungguhnya orang yang paling jelek di sisi Allah adalah yang ditinggalkan atau dijauhi manusia karena mereka takut kejelekan lisannya.” ([18])

Rupanya orang ini lisannya buruk. Rasulullah ﷺ ramah kepada orang ini dan berlemah lembut kepadanya untuk menghindari kesalahan, karena bisa jadi orang ini akan menjelek-jelekkan Rasulullah di kemudian hari jika salah dalam bersikap kepadanya. Wallahu a’lam.

Intinya, Rasulullah ﷺ mengghibahi orang ini karena dia termasuk orang yang tidak malu menampakkan kejelekannya kepada orang lain. Oleh karena itu, jika ada orang yang tanpa rasa malu sedikitpun menampakkan kefasikannya di televisi, mempertontonkan auratnya atau melakukan kefasikan-kefasikan yang lain, maka tidak mengapa orang-orang seperti itu dighibahi atas apa yang mereka lakukan. Karena mereka sendiri telah menampakkan keburukannya secara terang-terangan. Bahkan diantara mereka ada yang merasa bangga dengan kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan.

Imam Al-Khallal meriwayatkan dari Harb, beliau mengabarkan kepadaku, “Aku mendengar Imam Ahmad berkata,

إذَا كَانَ الرَّجُلُ مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ فَلَيْسَتْ لَهُ غِيبَةٌ

‘Jika seseorang dengan terang-terangan menampakkan kefasikannya maka tidak berlaku hukum ghibah baginya.’” ([19])

Demikian juga, Anas bin Malik dan Hasan Al-Basri berkata,

مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الحَيَاءِ فَلَا غِيْبَةَ لَهُ

“Barang siapa yang telah melepaskan pakaian malunya (membuang rasa malunya) maka tidak berlaku hukum larangan ghibah baginya.” ([20])

Kelima: Memperkenalkan seseorang kepada orang lain dengan ciri khusus yang dimilikinya

Contohnya adalah perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma,

كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنَانِ بِلاَلٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى

“Dahulu Rasulullah ﷺ mempunyai dua orang muazin: Bilal, dan Ibnu Ummi Maktum yang buta.” ([21])

Kata ‘yang buta’ bukan dalam rangka mencela Ibnu Ummi Maktum, tetapi untuk menjelaskan dengan jelas siapakah petugas azan yang kedua. Tidak mengapa menyebutkan kekurangan fisik, dengan syarat tidak bermaksud untuk menghina, tetapi untuk membedakannya dengan yang lain agar siapa sosok yang dimaksud menjadi lebih jelas.

Misalnya ada orang yang datang ke daerah kita bermaksud mencari seseorang, kemudian dia bertanya, “Apakah di sini ada yang bernama Ahmad? Saya ingin bertemu dengannya.” Lalu kita jawab, “Ahmad yang mana? Karena ada tiga orang yang bernama Ahmad di sini, ada yang badannya tinggi, ada yang sedang, dan ada yang pendek.” Pada kondisi ini kita sebutkan ‘ada yang pendek’, padahal Ahmad yang pendek ini tidak akan mau disebut pendek. Tetapi dalam rangka untuk membedakan dan bukan untuk menghina. Maka yang seperti ini boleh.

Keenam: Meminta tolong untuk menghilangkan kemungkaran

Contohnya kita datang ke kantor polisi, melapor kepada pihak yang berwajib bahwa kita melihat ada sekelompok pemuda yang tengah meminum minuman keras, lalu kita sebutkan namanya satu per satu. Maka yang seperti ini boleh, karena tujuannya agar kemaksiatannya hilang atau minimal berkurang. Ghibah seperti ini diperbolehkan.

Dengan demikian kita telah memahami bahwa jawaban dari pertanyaan yang sering diajukan yaitu saat sekelompok orang sedang bermusyawarah kemudian dalam musyawarah tersebut menceritakan kejelekan orang lain, maka hal seperti ini bukanlah ghibah yang terlarang. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk memberi nasehat dan memikirkan keputusan yang terbaik. Ghibah dalam kondisi ini adalah ghibah yang diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan (kebaikan). Adapun yang tidak boleh adalah jika kita menyebut-nyebut kesalahan seseorang, dengan tujuan untuk menjatuhkannya.

Oleh karena itu, kita jumpai di antara keluarga kita kadang ada yang mengghibahi ibunya sendiri dalam rangka untuk mencari perkara yang terbaik untuk ibunya. Atau di antara keluarga kita ada yang mengghibahi adik kita sendiri. Tentunya kita sayang kepada adik kita, kita tidak bermaksud menjatuhkannya, maka seperti ini juga boleh. Begitupun ketika kita berbicara dengan teman kita yang baik dan amanah, kemudian kita mengghibahi suami/istri kita dengan menjelaskan hal-hal terkait suami/istri di hadapan teman kita tanpa bermaksud menjatuhkan suami/istri kita, tapi dalam rangka mencari solusi yang terbaik. Hal-hal seperti ini diperbolehkan.

Footnote:

([2]) Lihat: Az-Zawajir ‘An Iqtiraf Al-Kabair

([3]) HR. Bukhari, no. 48 dan Muslim, no. (64) 116

([4]) HR. Ahmad, no. 13.340 dan Abu Dawud, no. 4878. Sanad hadis ini sahih menurut syekh Al-Albani. Lihat: Silsilah Al-Ahadis Ash-Sahihah, no. 533

([5]) HR. Bukhari, no. 218 dan Muslim, no. 292 (111)

([6]) HR. Ahmad No. 20373 dengan sanad yang kuat

([7]) Lihat: Fath Al-Bari 10/470

([8]) HR. Bukhari no. 13, Muslim no. 45

([9]) HR. At-Thabarani, no 13 dan Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini hasan gharib.

([10]) HR. At-Tirmidzi no. 2317 disahihkan oleh Tirmidzi

([12]) Enam hal ini juga disebutkan Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab ‘Riyadhush Shalihin’, di dalam bab yang berjudul ‘Maa Yubaahu Minal Ghiibah’ (Gibah yang dibolehkan).

([13]) Al-Qawa’id Wa Adh-Dhawabith Al-Fiqhiyyah Al-Mutadhammanah 1/287

([15]) HR. Muslim, no. 1480 (36)

([16]) Dalam memperingatkan umat Islam dari tokoh kesesatan atau kebidahan perlu mempertimbangkan kebaikan dan keburukan. Seperti yang dikatakan Syekh Bakr Abu Zaid di dalam kitab ‘Hilyah Thalibil ‘Ilmi’, halaman 44. Misalnya, jika seorang alim yang hendak membantah khawatir kaum muslimin justru lebih percaya kepada tokoh kesesatan tersebut, misalnya karena dia lebih dikenal, maka sebaiknya tidak dilakukan. Wallahu a’lam.

([19]) Al-Aadaabu Asy-Syar’iyyah Wa Al-Minah Al-Mariyyah 1/244