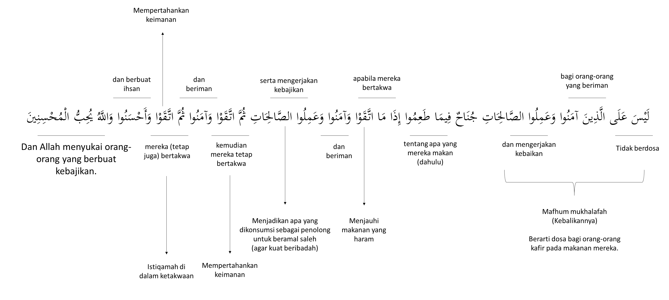

93. لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا۟ إِذَا مَا ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّأَحْسَنُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

laisa ‘alallażīna āmanụ wa ‘amiluṣ-ṣāliḥāti junāḥun fīmā ṭa’imū iżā mattaqaw wa āmanụ wa ‘amiluṣ-ṣāliḥāti ṡummattaqaw wa āmanụ ṡummattaqaw wa aḥsanụ, wallāhu yuḥibbul-muḥsinīn

93. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Tafsir :

Allah ﷻ menyatakan bahwa tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal saleh terhadap apa yang mereka makan, jika mereka bertakwa, beriman dan beramal saleh; kemudian bertakwa dan beriman; kemudian bertakwa dan berbuat ihsan.

Al-Qurthubi mengatakan bahwa itu ayat ini merupakan dalil bahwa orang bertakwa yang muhsin (berbuat ihsan) itu lebih afdal dibandingkan orang bertakwa yang beriman.([1])

Sementara menurut Al-Biqa’i, ayat ini mengandung motivasi untuk bersikap warak dalam perihal makanan dan minuman, sekaligus mengisyaratkan bahwa seseorang tidak akan mencapai level ihsan kecuali dengan hal tersebut.([2])

Ayat ini turun berkaitan dengan sebagian Sahabat yang sempat minum khamar dan wafat, sementara ketika itu khamar belum diharamkan. Para sahabat bertanya,

كَيْفَ بِمَنْ مَاتَ مِنَّا وَهُوَ يَشْرَبُهَا

“Bagaimana dengan orang yang sudah meninggal dunia, sedangkan dia sempat minum khamar?”([3])

Akhirnya Allah ﷻ menurunkan ayat tersebut. Yaitu, tidak masalah bagi mereka selama mereka beriman dan beramal saleh, karena pada saat itu khamar memang belum diharamkan.

Hal yang mirip juga seperti ketika turun ayat tentang perubahan kiblat dari Masjid Al-Aqsha ke arah Ka’bah:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ

“Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam.” (QS Al-Baqarah: 144)

Ternyata ada sebagian Sahabat yang sudah meninggal dunia, yang mereka belum sempat salat menghadap Ka’bah, melainkan ke arah Baitul-Maqdis. Para Sahabat bertanya tentang mereka. Maka Allah ﷻ pun menurunkan wahyu yang menjelaskan perihal tersebut:

وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ

“Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu (shalatmu).” (QS Al-Baqarah: 143)

Selanjutnya kembali kepada ayat di atas, maka مَفْهُوْم الْمُخَالَفَة”kebalikan” dari ayat tersebut adalah, orang-orang kafir berdosa pada makanan-makanan mereka. Allah ﷻ menjelaskan bahwa tidak mengapa bagi orang yang beriman dan beramal saleh pada apa saja yang mereka makan, dengan syarat:

- Jika mereka bertakwa. Para ulama menjelaskan bahwa artinya adalah menjauhi makanan yang haram.([4])

- Jika mereka beriman, yaitu beriman kepada Allah ﷻ.

- Jika mereka beramal saleh. Artinya adalah menjadikan apa yang dikonsumsi sebagai penolong untuk beramal saleh dan kuat untuk beribadah.

- Jika mereka bertakwa. Allah ﷻ mengulanginya lagi agar bertakwa. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah tetap mempertahankan ketakwaannya,([5]) sebagaimana firman Allah ﷻ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا

“Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman.” (QS An-Nisa’: 136)

Maksudnya adalah hendaknya kalian istiqamah di atas keimanan kalian.

- Jika mereka beriman. Artinya mempertahankan keimanan.

- Jika mereka bertakwa. Artinya istikamah dalam ketakwaan.

- Jika mereka berbuat ihsan. Ihsan adalah beribadah kepada Allah ﷻ seolah-olah kita melihat-Nya, atau Allah ﷻ melihat kita.([6])

Agar segala makanan kita menjadi halal dan kita tidak berdosa, hendaknya kita memenuhi tujuh persyaratan ini.([7]) Manakala kita tidak memenuhi tujuh persayaratan ini, maka makanan kita menjadi tidak halal dan dosa, kemudian kita akan disiksa pada hari kiamat kelak, hanya karena makanan dan minuman kita.

Oleh karenanya, di dalam banyak ayat, ketika Allah ﷻ menyebutkan tentang kenikmatan kepada orang-orang beriman, maka Allah ﷻ juga memerintahkan agar makan dan minum mereka disertai dengan syukur dan amal saleh. Allah ﷻ berfirman,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah.” (QS Al-Baqarah: 172)

Nikmat makan dan minum mengonsekuensikan syukur kepada Allah ﷻ. Jadi, orang beriman ketika makan dan minum, maka dia tahu bahwa makanan dan minuman tersebut adalah nikmat dari Allah ﷻ yang ada kewajiban baginya untuk mensyukurinya. Allah ﷻ berfirman,

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

“Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan (yang megah di dunia itu).” (QS Al-Takatsur: 8)

Termasuk kenikmatan yang besar adalah nikmat makanan. Jika nikmat makanan tersebut tidak membuahkan rasa syukur kepada Allah ﷻ, maka akan menjadi musibah bagi yang bersangkutan. Allah ﷻ mengingatkan hal ini agar orang-orang beriman memakan dari rezeki halal dan senantiasa bersyukur kepada Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman,

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

“Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan.” (QS Al-Mu`minun: 51)

Jika pada ayat sebelumnya Allah ﷻ menggandengkan makan disertai dengan rasa syukur, maka dalam ayat ini Allah ﷻ menggandengkan makan dengan beramal saleh. Artinya nikmat makanan melazimkan syukur dalam bentuk amal saleh, karena itulah bukti paling kuat dari rasa syukur kepada Allah ﷻ.

Adapun orang-orang kafir, mereka bersenang-senang dengan makanan dan minuman mereka, sehingga mereka lupa untuk beribadah kepada Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ

“Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan (dunia), dan mereka makan seperti hewan makan; dan (kelak) nerakalah tempat tinggal bagi mereka.” (QS Muhammad: 12)

Kenapa makanan itu halal bagi orang-orang beriman dan menjadi dosa bagi orang-orang kafir? Karena orang-orang kafir tidak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut sehingga mereka akan disiksa akibat apa yang mereka makan. Semakin banyak mereka makan, maka semakin berat siksaan mereka pada hari kiamat, karena rasa syukur dari nikmat makanan tersebut tidak mereka tunaikan.([8]) Oleh karenanya, Allah ﷻ berfirman,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Katakanlah (wahai Muhammad), ‘Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dari rezeki yang baik-baik?’ Katakanlah, ‘Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari kiamat.’” (QS Al-A’raf: 32)

Ini adalah peringatan bagi kita bahwa makan dan minum itu ada konsekuensinya. Jika kita ingin agar makanan dan minuman kita tidak menjadi dosa, maka hendaknya kita memenuhi persyaratannya. Yaitu dengan menghindari makanan yang haram, beramal saleh, menjadikan apa yang kita konsumsi menjadi sarana untuk semangat dalam beribadah. Kemudian mempertahankan keimanan, ketakwaan dan berbuat ihsan, maka makanan kita menjadi halal.

Janganlah meniru perbuatan orang-orang kafir. Mereka hanya bersenang-senang. Kelezatan makanan dan minuman justru menyebabkan mereka lupa dengan akhirat dan lupa untuk mensyukurinya secara benar. Allah ﷻ menyebutkan tentang sifat mereka,

إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا

“Sungguh, dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan keluarganya (yang sama-sama kafir).” (QS Al-Insyiqaq: 13)

Firman Allah ﷻ,

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Ini di antara dalil akidah Ahli Sunnah bahwa Allah ﷻ memiliki sifat mencintai, yaitu mencintai para hamba-Nya yang berbuat ihsan.

Adapun kalangan ahli bidah mengatakan bahwa Allah ﷻ tidak bisa dan tidak boleh mencintai. Kalau begitu, lalu bagaimana dengan ayat ini? Mereka mengatakan bahwa Allah ﷻ mencintai itu maksudnya Allah ﷻ memberikan pahala. Mereka melakukan takwil, karena menurut anggapan mereka Allah ﷻ tidak boleh memiliki sifat mencintai.

Sanggahan terhadap pendapat mereka:

Bukankah di antara orang yang paling dicintai oleh Allah ﷻ adalah Nabi Ibrahim ‘alaihissalam dan Nabi Muhammad ﷺ? Allah ﷻ berfirman,

وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

“Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangan(Nya).” (QS Al-Nisa’: 125)

Rasulullah ﷺ bersabda,

فَإِنَّ اللهِ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

“Sesungguhnya Allah menjadikanku sebagai kekasih-Nya, sebagaimana menjadikan Ibrahim sebagai kekasih-Nya.” ([9])

Maka kita tanyakan kepada mereka: apakah Allah ﷻ mencintai Nabi Muhammad ﷺ atau tidak?

Jika mereka berkata bahwa arti mencintai bagi Allah ﷻ adalah memberi pahala. Maka kita katakan bahwa mencintai dan memberi pahala itu merupakan dua hal yang berbeda. Dan ini mengonsekuensi bahwa Allah tidak mencintai Nabi g akan tetapi hanya memberi pahala kepadanya. Jika perkaranya demikian lantas kenapa Nabi g disebut dengan kekasih Allah?.

Di dalam banyak ayat Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.” (QS Al-Baqarah: 222)

فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.” (QS Ali ‘Imran: 76)

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.” (QS Ali ‘Imran: 134)

Ketika Allah ﷻ menyebutkan bahwa Allah ﷻ mencintai para hamba-Nya, dan kita tahu bahwa Allah ﷻ mencintai kita, maka kita akan bertambah semangat di dalam beribadah, yang itu lebih dahsyat dibandingkan tahu bahwa Allah ﷻ memberi pahala. Selanjutnya tentu sifat cinta pada Allah ﷻ tidak sama dengan sifat cinta pada makhluk-Nya.([10])

________________

Footnote :

([1]) Lihat: Tafsir Al-Qurthubi, vol. VI, hlm. 293.

([2]) Lihat: Nazhm Al-Durar, vol. II, hlm. 539.

([3]) Lihat: Tafsir Al-Qurthubi, vol. VI, hlm. 293.

([4]) Lihat: Tafsir Al-Qurthubi, vol. VI, hlm. 296.

([5]) Lihat: Tafsir Ibn ‘Utsaimin, vol. V, hlm. 369.

([6]) Lihat: At-Tahrir wat-Tanwir, vol. VII, hlm. 36.

([7]) Lihat: Tafsir Ibn ‘Utsaimin, vol. V, hlm. 369-370.